Si vous buvez régulièrement, même si vous pensez contrôler votre consommation, il est important de comprendre ce que fait l’alcool à votre corps à long terme. Le trouble d'usage de l'alcool n’est pas une question de volonté faible. C’est une maladie médicale réelle, reconnue depuis les années 1980, qui affecte le cerveau, le foie, le cœur, et même votre capacité à penser clairement. Elle ne se développe pas du jour au lendemain - elle progresse, silencieusement, souvent pendant des années, avant que les signes ne deviennent trop évidents.

Comment l’alcool change votre cerveau

Chaque verre d’alcool agit comme un dépresseur du système nerveux central. Au début, vous pouvez ressentir une sensation de détente ou même d’énergie, mais c’est une illusion. Ce que vous vivez, c’est la suppression des freins naturels de votre cerveau. Avec le temps, votre cerveau s’adapte. Il produit moins de neurotransmetteurs naturels comme la dopamine, et devient dépendant de l’alcool pour fonctionner normalement. C’est là que commence la tolérance : vous devez boire de plus en plus pour obtenir le même effet.

Ensuite vient la dépendance physique. Quand vous arrêtez, votre corps entre en réaction. Les symptômes de sevrage - tremblements, transpiration, anxiété intense, hallucinations, ou même convulsions - ne sont pas juste inconfortables. Ils peuvent être mortels. C’est pourquoi un sevrage médical supervisé est souvent indispensable, surtout pour ceux qui boivent quotidiennement depuis des années.

Les dommages cognitifs sont réels. Des études montrent que les personnes atteintes d’un trouble chronique d’usage de l’alcool ont jusqu’à 3 fois plus de risques de développer une démence précoce. La mémoire à court terme s’effrite. La capacité à prendre des décisions se détériore. Des troubles comme le syndrome de Wernicke-Korsakoff, causé par une carence en vitamine B1, peuvent entraîner une confusion mentale sévère, une perte de coordination, et même des hallucinations permanentes. Ce n’est pas une légende : 80 % des personnes alcoolodépendantes développent cette carence.

Le foie, organe le plus touché

Le foie est le principal filtre de l’alcool. Mais il ne peut pas traiter une quantité excessive en continu. Trois étapes de dommages se succèdent, souvent sans symptômes au début.

- Foie gras : présent chez 90 % des buveurs réguliers. Il est réversible si vous arrêtez de boire.

- Hépatite alcoolique : inflammation massive, douleurs abdominales, jaunisse, fatigue extrême. Peut être mortelle sans traitement.

- Cirrhose : le foie est remplacé par du tissu cicatriciel. Il ne fonctionne plus. À ce stade, la transplantation est la seule option. Même si l’arrêt complet de l’alcool peut ralentir la progression, une partie des dommages est irréversible.

Le CDC estime que 10 à 15 % des buveurs excessifs développent une cirrhose. Et ce n’est pas seulement une question de quantité. Même une consommation modérée, mais quotidienne, sur 10 à 15 ans, peut suffire à causer des lésions profondes.

Autres organes en danger

L’alcool n’attaque pas seulement le foie. Il endommage presque chaque système du corps.

- Cœur et vaisseaux : l’alcool augmente la pression artérielle, provoque des arythmies comme la fibrillation auriculaire (risque accru de 40 %), et peut causer une cardiomyopathie - une faiblesse du muscle cardiaque. Le risque d’AVC augmente de 34 % chez les buveurs lourds.

- Système immunitaire : les personnes alcoolodépendantes sont 2,7 fois plus susceptibles de développer une pneumonie. Leur corps ne combat plus efficacement les infections.

- Cancer : l’alcool est classé comme cancérogène de groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer. Il augmente le risque de cancer de la bouche, de la gorge, du foie, du sein (12 % de plus par verre par jour) et du côlon.

- Système digestif : gastrites, ulcères, pancréatite chronique - une inflammation douloureuse et souvent invalidante du pancréas.

Les changements physiques sont aussi visibles : peau rougie, gonflement du visage, vaisseaux sanguins cassés sur les joues et le nez - ce qu’on appelle parfois le « visage de l’alcoolique ». Ce n’est pas juste esthétique. C’est un signe d’inflammation chronique et de dommages vasculaires.

La santé mentale, un cercle vicieux

Beaucoup croient que l’alcool aide à gérer l’anxiété ou la dépression. C’est un piège. L’alcool aggrave les troubles mentaux. Il perturbe les neurotransmetteurs responsables de l’humeur. Ceux qui souffrent de dépression ou d’anxiété sont plus susceptibles de devenir dépendants. Et ceux qui sont dépendants développent souvent des troubles mentaux. C’est un cercle sans issue - sauf si on brise la dépendance.

Les conséquences sociales sont aussi lourdes : ruptures familiales, perte d’emploi, dettes, isolement, homelessness. Un homme de 45 ans, père de deux enfants, qui buvait deux verres de vin chaque soir après le travail, a perdu son emploi après trois absences injustifiées. Il ne s’agissait pas de boire en public. C’était une habitude discrète, mais qui l’a progressivement isolé de sa famille, de ses amis, et de sa vie.

Comment traiter le trouble d’usage de l’alcool

La bonne nouvelle ? Le trouble d’usage de l’alcool est traitable. Et il n’y a pas une seule voie. La combinaison de traitements donne les meilleurs résultats.

1. Sevrage médical

Pour les personnes dépendantes, arrêter brusquement peut être dangereux. Un sevrage supervisé en hôpital ou en centre spécialisé permet de gérer les symptômes avec des médicaments comme les benzodiazépines, qui réduisent les risques de convulsions ou de délire.

2. Médicaments approuvés

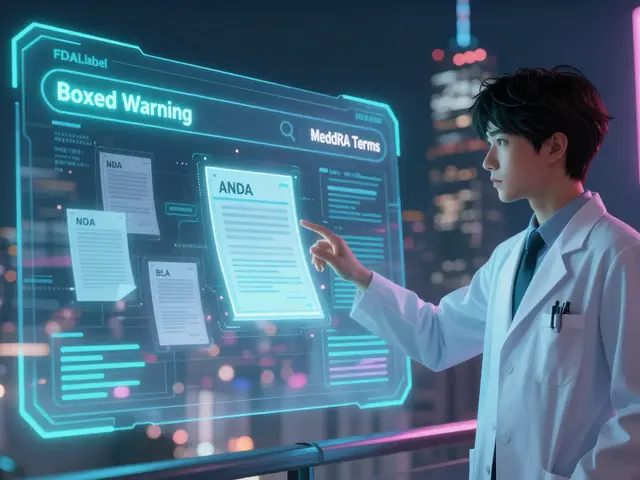

Trois médicaments sont reconnus par la FDA et utilisés depuis des années :

- Naltrexone : bloque les récepteurs de la récompense dans le cerveau. Réduit les envies de boire.

- Acamprosate : aide à rééquilibrer la chimie cérébrale après l’arrêt. Réduit les symptômes de longue durée comme l’anxiété et l’insomnie.

- Disulfiram : provoque des nausées, des sueurs et des palpitations si vous buvez. Un effet dissuasif puissant, mais qui demande un engagement total.

Une étude menée par le NIAAA a montré que combiner un médicament avec une thérapie augmente les taux d’abstinence de 24 % par rapport à l’un ou l’autre seul.

3. Thérapies comportementales

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est l’une des plus efficaces. Elle aide à identifier les déclencheurs - stress, solitude, soirées - et à remplacer la boisson par des comportements sains. Des études montrent qu’elle réduit les jours de consommation excessive de 60 %.

La thérapie motivationnelle (MET) est utile pour ceux qui ne sont pas encore prêts à arrêter. Elle ne force pas. Elle aide à explorer les contradictions entre ce que la personne veut (être en bonne santé, retrouver sa famille) et ce qu’elle fait (boire).

4. Soutien communautaire

Alcooliques Anonymes (AA) existe depuis 1935. Plus de 12 millions de personnes dans le monde en ont bénéficié. Leur modèle de soutien mutuel, basé sur les 12 étapes, n’est pas pour tout le monde, mais il fonctionne pour beaucoup. Selon leurs propres données, environ 27 % des membres restent sobres après un an. Ce chiffre peut sembler faible, mais il est bien plus élevé que le taux de rémission spontanée, qui est de moins de 10 %.

5. Nouveaux traitements

Des approches innovantes émergent. La stimulation magnétique transcrânienne (TMS), une technique non invasive qui stimule certaines zones du cerveau, a montré jusqu’à 50 % de taux d’abstinence dans des essais cliniques récents. Des applications comme reSET, approuvées par la FDA, offrent des programmes de thérapie numérique avec suivi quotidien. Dans un essai, 40,7 % des utilisateurs ont resté sobres pendant 12 semaines, contre seulement 17,4 % dans le groupe témoin.

Quand est-ce qu’il est trop tard ?

Il n’y a pas d’âge ni de stade où il est « trop tard » pour arrêter. Même avec une cirrhose, l’arrêt complet peut stopper la progression de la maladie. Le foie a une capacité incroyable de régénération - tant qu’il n’est pas complètement détruit. Des études montrent que 30 à 40 % des patients atteints de cirrhose alcoolique survivent 5 ans après l’arrêt, contre moins de 10 % s’ils continuent.

Le plus grand obstacle n’est pas la maladie. C’est la honte. Beaucoup n’osent pas demander de l’aide parce qu’ils pensent que c’est une faiblesse morale. Ce n’est pas le cas. C’est une maladie du cerveau. Et comme toute maladie, elle se traite.

Que faire si vous ou quelqu’un que vous aimez buvez trop ?

Voici ce qui marche :

- Reconnaissez le problème : Ne le niez pas. Évaluez votre consommation avec le guide « Rethinking Drinking » du NIAAA.

- Consultez un professionnel : Un médecin, un psychologue, ou un centre de dépendance peut vous orienter vers le bon traitement.

- Ne tentez pas le sevrage seul si vous buvez beaucoup : C’est dangereux. Demandez de l’aide médicale.

- Choisissez un accompagnement : Thérapie, médicaments, groupe de soutien - ou les trois.

- Restez patient : La rechute est courante. Ce n’est pas un échec. C’est une étape dans le processus de guérison.

Plus de 14 millions d’Américains souffrent de trouble d’usage de l’alcool. Seuls 19 % reçoivent un traitement. Ce n’est pas un problème de quantité. C’est un problème de système. Mais chaque personne qui demande de l’aide change cette statistique - pour elle, et pour celles qui la suivront.

Le trouble d'usage de l'alcool est-il une maladie ou un choix ?

C’est une maladie médicale, pas un choix moral. Des études en neurologie montrent que l’alcool modifie la structure et la chimie du cerveau, en particulier les circuits de récompense et de contrôle des impulsions. Ceux qui en souffrent ne manquent pas de volonté - ils manquent de capacité neurologique à arrêter, même s’ils veulent le faire. C’est pourquoi les traitements doivent cibler le cerveau, pas seulement le comportement.

Puis-je arrêter de boire seul ?

Si vous buvez peu ou modérément, oui, il est possible de réduire ou d’arrêter sans aide. Mais si vous avez des symptômes de dépendance - tremblements, insomnie, envie irrésistible, ou besoin de boire le matin - alors arrêter seul peut être dangereux. Le sevrage alcoolique peut provoquer des convulsions ou un délire alcoolique, qui peuvent être mortels. Consultez un médecin avant d’arrêter.

Les médicaments pour l’alcoolisme fonctionnent-ils vraiment ?

Oui, mais pas pour tout le monde. La naltrexone réduit les envies chez 30 à 50 % des patients. L’acamprosate améliore la stabilité émotionnelle après l’arrêt. Le disulfiram agit comme un frein psychologique. Leur efficacité augmente considérablement lorsqu’ils sont combinés à une thérapie. Ce ne sont pas des « pilules magiques » - ce sont des outils pour soutenir un changement profond.

Combien de temps faut-il pour que le corps se rétablisse après l’arrêt ?

Cela dépend de la durée et de l’intensité de la consommation. En 72 heures, le corps élimine l’alcool. En 2 semaines, la qualité du sommeil s’améliore. En 4 semaines, la pression artérielle baisse. En 3 à 6 mois, la peau, le foie et la fonction cognitive commencent à se réparer. Après un an sans alcool, le risque de cancer diminue déjà. La guérison est un processus, pas un événement.

Qu’est-ce que le syndrome de Wernicke-Korsakoff ?

C’est une affection neurologique grave causée par une carence sévère en vitamine B1 (thiamine), courante chez les personnes qui boivent beaucoup. Elle commence par une confusion mentale, une perte d’équilibre, et des mouvements oculaires anormaux (Wernicke). Si elle n’est pas traitée rapidement, elle évolue vers une perte de mémoire sévère, des hallucinations, et une incapacité à apprendre de nouvelles informations (Korsakoff). Ce n’est pas réversible dans la plupart des cas - ce qui rend la prévention et la supplémentation en thiamine essentielles dès le début du sevrage.

9 Commentaires

Je viens de finir cet article et je suis vraiment touchée 💙

/p>On parle trop peu de ça en France, comme si c’était un échec personnel et pas une maladie du cerveau.

La partie sur le syndrome de Wernicke-Korsakoff m’a fait froid dans le dos - et pourtant, je travaille dans la santé mentale.

La supplémentation en B1 dès le sevrage doit être standard, pas un luxe.

Merci pour ce rappel scientifique, clair, sans jugement.

Je vais partager ça dans mon groupe de soutien pour soignants.

On a besoin de plus d’articles comme celui-là.

Le stigma tue plus que l’alcool parfois.

Continuez à écrire comme ça ❤️

Il convient de souligner, avec une rigueur scientifique et une attention particulière aux données épidémiologiques fournies par le CDC et le NIAAA, que la pathologie de la dépendance alcoolique constitue non pas une simple aberration comportementale, mais une dysfonction neurobiologique profonde, ancrée dans les circuits de récompense dopaminergiques et les mécanismes de plasticité synaptique altérée.

/p>La transition du consommateur modéré au sujet dépendant s’opère de manière insidieuse, souvent sous l’effet de facteurs neuroendocriniens et génétiques qui échappent à la simple volonté consciente.

Il est donc impératif, dans un cadre de santé publique, de reconsidérer la classification de cette affection comme une maladie chronique, comparable à l’insuffisance rénale ou au diabète de type 2, nécessitant une prise en charge multidisciplinaire, intégrée et à long terme.

Les traitements pharmacologiques, bien qu’efficaces, ne doivent pas être perçus comme des solutions isolées, mais comme des composants d’un écosystème thérapeutique comprenant la thérapie cognitivo-comportementale, le soutien communautaire, et la réhabilitation neurocognitive.

La stigmatisation persistante, héritée d’une vision moralisante du XIXe siècle, entrave l’accès aux soins et constitue un obstacle systémique majeur à la réduction de la morbidité et de la mortalité associées.

Il est donc urgent, au niveau politique comme au niveau individuel, de promouvoir une culture de la compassion fondée sur la neurosciences, et non sur le jugement moral.

Écoute, l’alcool c’est comme un ex qui te dit qu’il va changer… mais il revient toujours, plus fort, plus toxique.

/p>Le cerveau, lui, il se souvient de chaque verre, comme un vieux disque rayé qui joue la même chanson en boucle.

Je connais quelqu’un qui a arrêté à 52 ans, après 30 ans de vin à chaque repas - il a dit un jour : « J’ai pas arrêté de boire, j’ai arrêté de mentir à moi-même. »

Le foie, il est un guerrier silencieux. Il prend les coups, il se reconstruit, tant qu’on le laisse respirer.

La TMS, c’est comme réinitialiser un ordi qui plante tout le temps - sauf que là, c’est ton cerveau qu’on reboot.

Et AA ? C’est pas une secte, c’est une famille qui t’attend même si t’as pas appelé depuis 3 ans.

La guérison, c’est pas un sommet à atteindre, c’est un chemin qu’on marche en gardant les yeux ouverts.

Et si tu lis ça… t’es peut-être déjà en train de marcher.

Alors, continue.

On est là.

Ok.

/p>Donc on doit croire tout ça parce que c’est écrit en gros ?

Il est remarquable de constater que l’article, bien que richement documenté, adopte une rhétorique émotionnellement orientée, ce qui, dans un contexte académique ou médical strict, pourrait être perçu comme une déviation de l’objectivité scientifique.

/p>La référence aux « visages de l’alcoolique » relève davantage d’un stéréotype visuel que d’une analyse neurologique rigoureuse.

De plus, la mention de « 80 % des personnes alcoolodépendantes développent cette carence » semble extrapolée sans référence précise à une méta-analyse récente - ce qui affaiblit la crédibilité de l’ensemble.

Il est également regrettable que les alternatives non conventionnelles, telles que la microdose de LSD ou les thérapies par la nature, ne soient pas évoquées, alors qu’elles font l’objet d’essais prometteurs dans les revues comme *The Lancet Psychiatry*.

En somme, un bon résumé, mais pas une référence fiable pour un public exigeant.

Je suis née dans une famille où le vin était au repas comme le sel.

/p>À 18 ans, j’ai cru que c’était normal.

À 28, j’ai commencé à oublier les noms.

À 32, j’ai arrêté.

Le foie, il a mis 9 mois à se réparer.

Le cerveau, 3 ans.

La honte, jamais complètement.

Je ne parle pas de ça. Mais je lis tout ce qui en parle.

Merci pour cet article.

Je ne suis pas seule.

Oh bien sûr, tout est une maladie maintenant.

/p>La dépendance ? Pas un choix. Le manque de discipline ? Pas une faiblesse.

Et la preuve ? Des études. Des chiffres. Des mots savants.

Et si je dis que j’ai juste trop aimé la vie ?

Que je préférais le vin à la solitude ?

Que j’aimais le goût de l’alcool plus que celui de la vie sans ?

On m’appellerait quoi ? Un philosophe ?

Non. Un alcoolique.

Et on me donnera des pilules pour m’empêcher de vivre.

Merci pour la compassion.

Mon père a arrêté à 60 ans

/p>Il a vécu 12 ans après

Il a vu ses petits-enfants naître

Il a jamais dit qu’il était fier

Mais il a souri plus souvent

Le foie a fait son boulot

Le reste ? On l’a fait ensemble

On a pas parlé de maladie

On a juste bu du thé

Et on a regardé les oiseaux

Ça suffit

Les gars, je vous jure, la TMS c’est du science-fiction qui marche.

/p>Mon cousin a fait 20 séances, il a arrêté sans crise de sevrage.

Il dit qu’il a senti comme si son cerveau avait enfin éteint un bruit de fond qui lui cassait les couilles depuis 15 ans.

Je sais, ça sonne bizarre.

Mais il a retrouvé le goût du café.

Le vrai. Sans alcool dessus.

Et il pleure en écoutant les chansons de son adolescence.

Ça vaut tous les groupes de soutien du monde.