Avant 1984, si vous aviez besoin d’un médicament générique aux États-Unis, vous étiez chanceux s’il en existait un. Les entreprises qui voulaient produire des copies bon marché des médicaments brevetés devaient faire des essais cliniques complets - les mêmes que les laboratoires d’origine avaient fait - pour prouver que leur produit était sûr et efficace. C’était coûteux, lent, et souvent impossible. Résultat : moins de 19 % des ordonnances étaient remplies avec des génériques. Les patients payaient des prix exorbitants, et les innovations médicales restaient hors de portée pour beaucoup.

Le problème : les brevets bloquaient l’accès aux médicaments

La loi avant 1984 ne permettait pas aux fabricants de génériques de commencer à tester leurs produits avant la fin du brevet. Même si un médicament était chimiquement identique, il était illégal de le tester sur des patients ou de préparer les dossiers pour la FDA tant que le brevet n’était pas expiré. Cette règle, confirmée par une décision de justice en 1984 dans l’affaire Roche v. Bolar, a créé un monopole de facto. Les laboratoires innovants pouvaient prolonger leur contrôle du marché sans même avoir à innover davantage.

Imaginez un scénario où vous construisez une voiture, et quelqu’un d’autre veut en fabriquer une identique, mais il ne peut pas même regarder votre moteur avant que votre brevet ne tombe. Ce n’était pas juste. Ce n’était pas efficace. Et surtout, ce n’était pas bon pour les patients.

La solution : le compromis Hatch-Waxman

En septembre 1984, le Congrès américain a adopté une loi qui a changé tout cela : le Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, mieux connu sous le nom de Hatch-Waxman Amendments. Elle porte les noms de deux hommes aux idées opposées : le sénateur républicain Orrin Hatch et le représentant démocrate Henry Waxman. Ensemble, ils ont trouvé un équilibre fragile - et puissant - entre deux mondes : celui des laboratoires qui inventent, et celui des fabricants qui copient.

La loi a créé deux piliers fondamentaux.

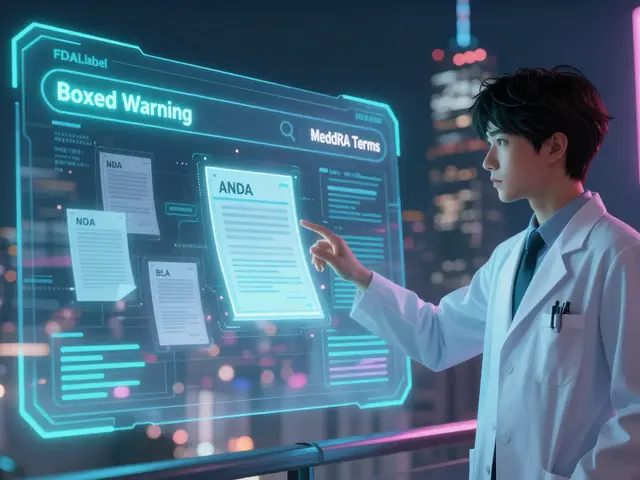

- Le chemin ANDA (Abbreviated New Drug Application) : les fabricants de génériques n’ont plus besoin de refaire les essais cliniques. Ils doivent simplement prouver que leur produit est bioéquivalent au médicament d’origine - c’est-à-dire qu’il se comporte de la même manière dans le corps. Cela réduit les coûts de développement de 80 à 90 %.

- La protection des brevets : les laboratoires innovants peuvent demander une extension de leur brevet jusqu’à cinq ans pour compenser le temps perdu pendant l’approbation de la FDA. En plus, ils bénéficient d’une exclusivité réglementaire de cinq ans pour les nouvelles molécules, trois ans pour de nouvelles formes ou indications, et sept ans pour les médicaments orphelins.

Ce n’était pas une victoire pour l’un ou l’autre camp. C’était un compromis. Et c’était ce qu’il fallait.

Le « safe harbor » : la clause qui a libéré les génériques

La partie la plus subtile - mais peut-être la plus importante - de la loi est la section 271(e)(1) du Code des brevets. Elle crée un « safe harbor » : une exception légale qui permet aux fabricants de génériques de commencer à préparer leur dossier, de faire des tests de laboratoire, et même de produire des lots pour l’approbation, avant que le brevet n’expire.

Avant cette clause, tout cela était une violation de brevet. Maintenant, c’est légal. Cela a transformé la course aux génériques en une course de préparation, pas en une course d’attente. Les entreprises pouvaient être prêtes le jour même où le brevet tombait. Et c’est exactement ce qui s’est passé.

Le prix du succès : l’exclusivité de 180 jours

La loi a aussi créé un puissant incitatif pour que les génériques contestent les brevets : l’exclusivité de 180 jours. Le premier fabricant à déposer un dossier ANDA avec une certification de type IV - c’est-à-dire qui affirme que le brevet est invalide ou non enfreint - obtient une exclusivité de six mois sur le marché. Pendant ce temps, aucun autre générique ne peut entrer.

Cela a donné naissance à une nouvelle industrie : les entreprises de génériques qui se spécialisent dans les contestations de brevets. Certaines ont même développé des équipes juridiques plus nombreuses que leurs équipes de recherche. Et ça a marché : des centaines de brevets ont été invalidés ou contournés.

Mais ça a aussi créé des abus. Certains laboratoires ont payé les premiers génériques pour qu’ils retarde leur entrée sur le marché. Ces accords dits « pay-for-delay » ont été documentés par la FTC : 668 cas entre 1999 et 2012, coûtant aux consommateurs environ 35 milliards de dollars par an. La loi a voulu favoriser la concurrence. Parfois, elle l’a entravée.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

En 1983, moins de 19 % des ordonnances étaient remplies avec des génériques. En 2023, ce chiffre est passé à 90 %. En 2024, plus de 10 000 génériques sont disponibles aux États-Unis. Ils coûtent en moyenne 80 à 85 % moins cher que les médicaments de marque.

Les patients ont gagné des milliards de dollars en économies. Les systèmes de santé ont pu prescrire plus de traitements. Les personnes âgées, les familles à revenu modeste, les patients chroniques - tous ont bénéficié.

Et pourtant, le prix de certains médicaments continue d’augmenter. Pourquoi ? Parce que les laboratoires ont appris à jouer avec les règles. Ils déposent des brevets secondaires pour des formes, des dosages, des méthodes d’administration - des « evergreening » - pour prolonger leur monopole. Ils déposent des pétitions citoyennes pour bloquer l’approbation des génériques. Ils utilisent la période de 30 mois de suspension légale pour retarder l’entrée des concurrents.

Les réformes post-Hatch-Waxman

La loi n’est pas figée. Elle a été modifiée plusieurs fois. En 1997, le Better Pharmaceuticals for Children Act a ajouté des incitations pour tester les médicaments sur les enfants. En 2003, la loi Medicare a clarifié les règles sur les génériques dans les programmes de santé publique. En 2012, les Generic Drug User Fee Amendments (GDUFA) ont imposé des frais aux fabricants pour financer la FDA et accélérer les examens.

Avant GDUFA, la FDA prenait en moyenne 30 mois pour examiner un dossier ANDA. En 2022, ce délai était tombé à moins de 12 mois. Ce n’est pas un hasard. C’est le résultat d’un financement stable, d’une volonté politique, et d’une pression constante des consommateurs.

Le débat d’aujourd’hui : est-ce toujours équilibré ?

En 2025, la question n’est plus de savoir si Hatch-Waxman a fonctionné. Elle a fonctionné - et très bien. La question est : est-ce encore juste ?

Les laboratoires disent qu’il faut protéger l’innovation. Les défenseurs des patients disent qu’il faut empêcher les abus. Les deux ont raison. Le vrai défi, aujourd’hui, est de réformer les dérives sans briser le système.

Des projets de loi comme le Preserve Access to Affordable Generics and Biosimilars Act de 2023 cherchent à interdire les accords « pay-for-delay ». D’autres proposent de limiter les brevets secondaires. La FDA a déjà commencé à modifier ses règles : depuis 2003, si deux entreprises déposent une certification de type IV le même jour, elles partagent l’exclusivité de 180 jours. C’est un pas. Mais est-ce suffisant ?

Le générique n’est pas un « produit de seconde main ». C’est une garantie de santé publique. Il n’y a pas de différence entre un médicament générique et un médicament de marque, en termes de sécurité ou d’efficacité. La FDA le vérifie. Les médecins le savent. Les patients le ressentent.

Hatch-Waxman n’a pas été parfait. Mais il a été nécessaire. Il a transformé une industrie. Il a sauvé des vies. Et il continue de le faire, chaque jour, dans chaque pharmacie américaine.

Qu’est-ce que cela signifie pour les autres pays ?

Le modèle Hatch-Waxman n’est pas unique aux États-Unis. Il a inspiré des réformes similaires en Europe, au Canada, au Japon et en Australie. La plupart des pays ont adopté des voies accélérées pour les génériques, des exemptions légales pour les tests pré-brevet, et des systèmes de brevets avec des périodes d’exclusivité.

Le Canada, par exemple, a mis en place un système similaire dans les années 1990. Le résultat ? Une part de marché des génériques de plus de 60 %, et des économies annuelles de plusieurs milliards de dollars. La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni - tous ont intégré des principes similaires dans leur législation.

Hatch-Waxman n’était pas une loi américaine. C’était une leçon mondiale sur la façon de concilier innovation et accès.

Le futur des génériques

Les génériques ne sont plus un simple remplacement. Ils sont devenus la norme. Les biosimilaires - les versions génériques des médicaments biologiques - sont la prochaine frontière. Leur approbation est plus complexe, mais le modèle Hatch-Waxman est déjà utilisé comme base.

La technologie change aussi. L’impression 3D de médicaments, les formulations personnalisées, les systèmes de distribution décentralisés - tout cela pourrait rendre les génériques encore plus accessibles. Mais sans une législation claire, ces innovations pourraient être bloquées par des brevets trop larges.

Hatch-Waxman a été conçu pour un monde où les médicaments étaient des pilules. Aujourd’hui, ils sont des systèmes complexes. La loi doit évoluer. Pas pour la détruire, mais pour la renforcer.

Le vrai héritage de Hatch-Waxman n’est pas dans les chiffres. Il est dans la conviction que la santé ne devrait pas être un privilège. Que la science devrait servir les gens, pas les profits. Que la loi peut être un outil pour la justice, pas seulement pour les brevets.

Qu’est-ce que le chemin ANDA ?

Le chemin ANDA (Abbreviated New Drug Application) est une procédure simplifiée mise en place par les amendements Hatch-Waxman pour approuver les médicaments génériques. Au lieu de refaire des essais cliniques complets, les fabricants doivent prouver uniquement que leur produit est bioéquivalent au médicament de référence. Cela réduit les coûts de développement de 80 à 90 % et accélère l’entrée des génériques sur le marché.

Pourquoi les brevets sont-ils étendus sous Hatch-Waxman ?

Les laboratoires innovants subissent des délais de plusieurs années pendant l’approbation par la FDA. Ces délais réduisent la durée effective de leur brevet. Hatch-Waxman permet de prolonger le brevet jusqu’à cinq ans pour compenser ce temps perdu, en échange de l’ouverture du marché aux génériques après l’expiration du brevet.

Qu’est-ce qu’une certification de type IV ?

Une certification de type IV est une déclaration faite par un fabricant de génériques dans son dossier ANDA, affirmant que le brevet du médicament de référence est invalide ou que la production du générique n’enfreint pas ce brevet. C’est la seule certification qui permet de contester un brevet et de déclencher une exclusivité de 180 jours pour le premier déposant.

Qu’est-ce que le « safe harbor » dans Hatch-Waxman ?

Le « safe harbor » (article 35 U.S.C. § 271(e)(1)) permet aux fabricants de génériques d’effectuer des recherches, des tests et la production préparatoire de leurs produits avant l’expiration du brevet, sans être poursuivis pour contrefaçon. C’est ce qui permet aux génériques d’être prêts dès le jour de l’expiration du brevet.

Les accords « pay-for-delay » sont-ils légaux ?

Non, ils sont illégaux et considérés comme une pratique anticoncurrentielle par la FTC. Ces accords, où un laboratoire de marque paie un fabricant de génériques pour retarder son entrée sur le marché, ont été documentés à plus de 600 reprises entre 1999 et 2012. Des lois comme le Preserve Access to Affordable Generics and Biosimilars Act de 2023 visent à les interdire totalement.

Que faire maintenant ?

Si vous êtes patient, vous pouvez exiger que votre pharmacien vous propose un générique à chaque fois que c’est possible. Si vous êtes professionnel de santé, vous pouvez prescrire des génériques sans hésitation. Si vous êtes citoyen, vous pouvez soutenir les lois qui limitent les abus des brevets et qui financent la FDA pour qu’elle continue à examiner rapidement les dossiers.

Le système Hatch-Waxman n’est pas parfait. Mais il a prouvé qu’un bon équilibre entre innovation et accès est possible. Ce n’est pas une question de capitalisme ou de socialisme. C’est une question de santé publique. Et ça, tout le monde devrait pouvoir l’entendre.

12 Commentaires

Je trouve fascinant comment une loi de 1984 a pu redéfinir l’accès aux médicaments. Le safe harbor, c’est un peu comme autoriser quelqu’un à construire sa maison avant que le terrain soit libéré - génial, non ?

/p>Les 90 % de génériques aujourd’hui, c’est une victoire pour les patients. Mais il faut regarder les prix des médicaments chroniques : certains ont augmenté de 400 % en dix ans, malgré la concurrence. Le système est cassé à certains niveaux.

/p>Je travaille dans une pharmacie en région. Les patients me remercient chaque jour pour les génériques. Ils ne savent pas comment ça marche, mais ils sentent la différence sur leur budget. Hatch-Waxman, c’est la loi la plus humaine que les États-Unis aient jamais faite.

/p>Et si tout ça était un piège ? Les laboratoires ont toujours trouvé le moyen de contourner les lois. Le « safe harbor » ? Juste un prétexte pour qu’ils contrôlent encore mieux la production. Regardez les brevets secondaires : c’est du piratage légalisé.

/p>Le vrai génie de Hatch-Waxman, c’est qu’il n’a pas choisi entre innovation et accès - il a fait coexister les deux. C’est rare dans la législation. Mais aujourd’hui, les abus des « pay-for-delay » menacent cet équilibre. Il faut réformer sans détruire. La FDA a déjà fait des progrès avec GDUFA, mais il faut plus de transparence sur les accords entre laboratoires et génériques.

/p>Je déteste les laboratoires, je déteste les brevets, je déteste les gens qui disent « c’est la faute aux profits » comme si c’était une excuse ! Les gens meurent parce qu’ils ne peuvent pas se payer leurs médicaments, et vous, vous parlez de « compromis » comme si c’était une belle chose ! Non ! Ce n’est pas un compromis, c’est un massacre ! Et vous, vous êtes complices !

/p>J’ai un ami qui prend un traitement pour le diabète depuis 20 ans. Il a payé 1200 $ par mois pour la version de marque. Aujourd’hui, il paie 80 $. Il dit qu’il peut enfin se permettre de voyager, de manger mieux, de vivre. Ce n’est pas une statistique. C’est sa vie. Et ça, c’est ce que Hatch-Waxman a fait : il a rendu la vie possible.

/p>Les Américains croient que leur loi est la meilleure du monde. Pourtant, en France, on a des génériques à 10 % du prix sans tout ce cirque juridique. Vous avez besoin d’une loi pour dire qu’on peut copier une pilule ? C’est pathétique.

/p>Le vrai problème, ce n’est pas Hatch-Waxman. C’est qu’on a arrêté de le faire fonctionner comme il faut. Les 180 jours d’exclusivité devraient être pour les patients, pas pour les avocats. Et la FDA devrait avoir plus de pouvoir pour bloquer les brevets bidons.

/p>Donc, on va réformer une loi qui a sauvé des millions de vies… juste parce que certains gros joueurs ont triché ? On va jeter le bébé avec l’eau du bain, comme toujours.

/p>Le Canada a copié le modèle. Et maintenant ils ont des pénuries de médicaments parce que les entreprises ne veulent plus investir. Vous voulez des génériques ? Vous allez avoir moins d’innovation. C’est la loi de l’offre et de la demande, pas de la morale.

/p>Je savais pas que les génériques c’était pareil que les marques. J’ai toujours cru que c’était moins bon. Merci pour l’article, j’ai appris quelque chose !

/p>